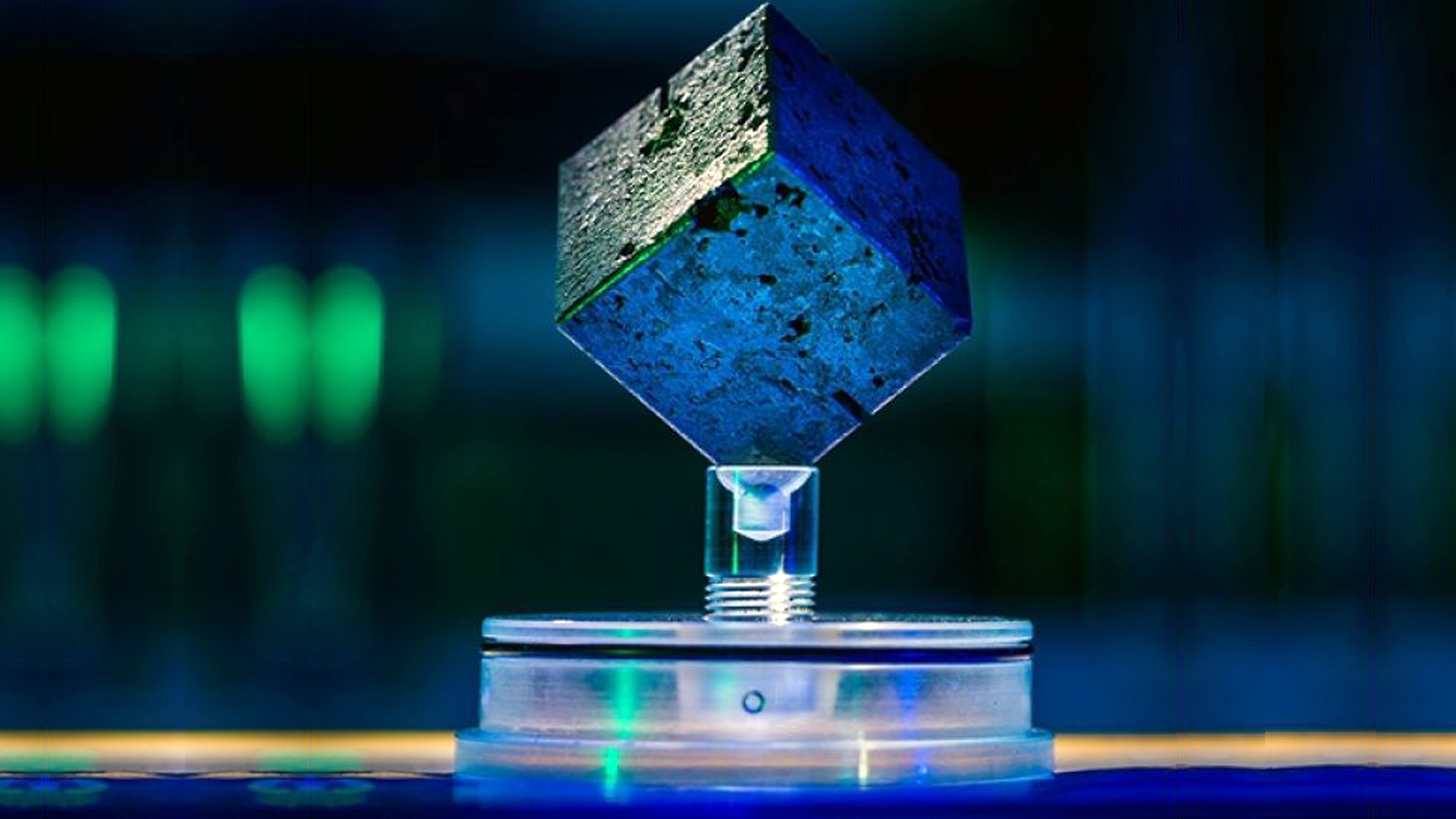

El programa alemán de investigación nuclear, liderado por varios grupos de científicos entre los que se encontraba el equipo del premio Nobel Werner Heisenberg, nunca llegó a conseguir sus objetivos. Afortunadamente, tras cinco años de investigación nunca consiguieron alcanzar una reacción en cadena. Parte de su fracaso se debió a la rivalidad entre los distintos grupos de investigadores por conseguir las materias primas con las que construir sus correspondientes reactores experimentales, los cuales eran muy diferentes a las pilas experimentales convencionales que estaban formadas por un apilamiento de bloques de uranio metálico intercalados con otros bloques de grafito que actúan como moderador. Por el contrario, estos reactores estaban formados por cubos de 5 cm de lado y un peso aproximado de dos kilogramos y medio que colgaban de cables y se sumergían en un tanque de agua pesada blindado con grafito.

Hoy en día son popularmente conocidos como “cubos de Heisenberg”, pero en realidad hubo dos grupos de investigadores que utilizaron esta técnica: el equipo de Diebner y el de Heisenberg. Los cubos de ambos proyectos, de los que se cree que debieron existen unas 1200 unidades, presentan algunas características diferenciadoras relacionadas con el origen del uranio utilizado en su fabricación y el recubrimiento empleado para evitar la corrosión.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el ejército aliado desmanteló las instalaciones del reactor de Heisenberg (B-VIII) que estaba situado en la ciudad de Heigerloch y más de 600 cubos fueron enviados a Estados Unidos donde probablemente fueron utilizados en el proyecto Manhattan, aunque algunos se mantuvieron en manos de instituciones o coleccionistas. Del resto de los cubos, incluidos los de Diebner, no se sabe cuál fue su destino final.

El pasado mes de agosto los investigadores del Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) presentaron en una conferencia de la American Chemical Society el desarrollo de una técnica denominada Radiocronometría de Uranio. Esta técnica considerada como la versión nuclear de la técnica que los geólogos usan para determinar la edad de muestras en base al contenido en isótopos radiactivos permitirá identificar el pedigrí de varios cubos que pertenecen al PNNL y a la Universidad de Maryland.

Los cubos, que habitualmente se usa para entrenar al personal de seguridad de la frontera en la detección de material nuclear, representan una gran oportunidad para probar esta ciencia antes de aplicarla a las verdaderas técnicas de investigación forense nuclear.

Las futuras aplicaciones prácticas de estas técnicas todavía están por llegar, pero de momento con ellas se podrán esclarecer las circunstancias de uno de los primeros capítulos de la historia nuclear, el fallido programa de investigación alemán de La Segunda Guerra Mundial.